مذكرات فتاة سويسرية عاشت في الإسكندرية

استر تسيمر لي ـ هارتمان: الإسكندرية كلمة سحرية تجمع الناس من شتى بقاع الأرض.

عودة دائمة الى محبوبتها الاسكندرية

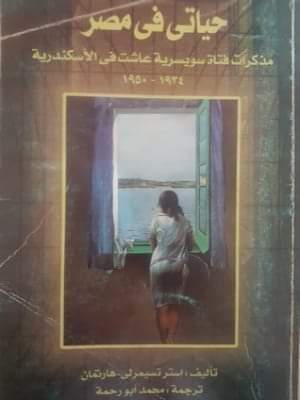

يمثل هذا الكتاب “حياتي في مصر ـ مذكرات فتاة سويسرية عاشت في الإسكندرية” لصاحبته استر تسيمر لي ـ هارتمان، ترجمة محمد أبو رحمة، وتقديم شوقي فهيم، قطعة من تاريخ الإسكندرية، حيث عاشت الكاتبة طفولتها في الإسكندرية خلال السنوات (1934 ـ 1950) فكشفت عن عشقها وحبها الجارف للمدينة، وتعرضت لبعض أحوال الجاليات الأجنبية، وخاصة السويسرية، في تلك السنوات. أما معرفتها بالمجتمع المصري، فتكاد تنحصر في طبقة الباشوات، ثم في طبقة الخدم، والباعة في أسواق الإسكندرية، كما يقول شوقي فهيم في مقدمته.

ولدت استر تسيمرلي في الإسكندرية عام 1934 لأب كان يعمل طبيبا في “مصحة فؤاد الأول” في حلوان منذ عام 1929، ثم استقال من عمله بعد تغيير وزاري في الحكومة المصرية، وقرر الانتقال إلى الإسكندرية ليعمل طبيبا حرا، وظل بها إلى أن غادر مصر في عام 1950 حيث كانت سماء السياسة المصرية قد بدأت تتلبد بالغيوم، فقرر الوالدان ـ كارهين ذلك ـ العودة إلى سويسرا بصورة نهائية، فحملت الصغيرة إستر صندوقا صغيرا به رمل ناعم من شاطئ سيدي بشر الذي تقول عنه بعد ذلك: “هذا الشاطئ الذي كدت لا أتعرف عليه عندما نظرت إليه من حجرتي بالفندق بعد أربعين عاما عندما قمت بزيارة مصر في عام 1987”. ولكنها ـ على الرغم من ذلك ـ كانت سعيدة للغاية، إذ تقول: “صار في إمكاني أن أرى مرة أخرى مدينتي الحبيبة: الإسكندرية، “إسكندرية زمان”.

وفي الوقت نفسه تأخذ على الإسكندرية تشبهها بالقاهرة ذات الطابع الشرقي. تقول عندما شاهدت الإسكندرية مرة أخرى: “أدركتُ أنني الآن في مدينة عربية قحة، اقتربت في سنواتها الأخيرة من مدينة القاهرة ذات الطابع الشرقي”. وهو الشعور نفسه عندما شاهدتِ الأهرام بعد غيبة طويلة، حيث تقول: “في الماضي، أي قبل أربعين سنة من الآن، عندما رأيت الأهرامات لأول مرة، أحسست بسطوتها وجلالها، أما الآن وبعد أن اقترب العمران من سطوحها، أشعر أنها فقدت شيئا من سحرها وسموها”.

في تلك السنوات ولدت الكاتبة، ونشأت، وتعلمت في المدارس السويسرية والإنجليزية في المدينة، وقضت طفولة سعيدة، لا تزال تتذكرها حتى الآن، وتحن إليها، ففي بداية الأمر كان مسكن الأسرة في شارع سعيد باشا (شارع الغرفة التجارية حاليا) وكانت عيادة الأب جزءا من السكن، ثم انتقلت الأسرة إلى حي كامب شيزار (59 شارع مارك أورل) وظلت العيادة هناك.

تتعرض الكاتبة في بداية كتابها، لنشأة الإسكندرية، وترى أن الحريق الذي شبَّ في مكتبة الإسكندرية القديمة وأشعله الجيش الروماني، استطاع تدمير الكتب القيمة كافة. كما تذكر كيف أُهملت المدينة منذ الفتح العربي وانتقال عاصمة البلاد إلى القاهرة (قبلها كانت الفسطاط)، فلم تزدهر الإسكندرية ثانية إلا في عهد محمد علي الذي يعتبر المؤسس للإسكندرية الحديثة. وهو ما تقوله كتب التاريخ بالفعل.

المهم في هذا الكتاب، ليس ذكر الوقائع التاريخية التي ذكرتها كتبٌ أخرى، ولكن ما يلفت الانتباه إحساس الكاتبة وشعورها وسعادتها بسنوات طفولتها التي لم تستطع نسيانها خلال العقود السابقة، وهي لا تزال تتردد على الإسكندرية كل عدة أعوام، (آخرها عام 1997) لأنها ـ كما تقول ـ شربت من ماء النيل، لترى تغييرات كبيرة تحدث في المدينة، فتقارن بينها وبين ما كان موجودا في طفولتها، وتكون المقارنة ـ بطبيعة الحال ـ لصالح سنوات الطفولة البريئة، فتحزن إستر على ما أصاب المدينة من تغييرات دائما ما تسحب بساط الطفولة السكندرية من تحت أقدامها، فتشعر أن طفولتها تضيع منها.

تقول على سبيل المثال: “كنا نعيش في الإسكندرية في الأربعينات من القرن العشرين، وكنت أذهب كثيرا إلى سوق الإبراهيمية (سوق شيديا حاليا). وفي حي السوق كان يسكن مواطنون من بلدان البحر المتوسط في منازل تتكون من طابق أو طابقين. وكان من بين هؤلاء ـ بالإضافة إلى المصريين ـ اليهود والشوام واليونانيون والمالطيون والأرمن والإيطاليون وكثيرون من بلدان البحر المتوسط. وبينما كان صوت المغني الفرنسي “تينوروس” ينبعث من إحدى النوافذ مردِّدًا أشهر أغانيه، كانت بعض الفتيات يقفن أمام منازل قديمة، ويتبادلن الشتائم باللغة العربية أو اليونانية أو الإيطالية، بينما كانت إحدى بنات الشام تقف على مقربة منهن، وقد فهمت كل حديثهن، وأخذت تضحك من قلبها ..”.

وتفخر الكاتبة بأن زميلاتها في مدرسة البنات بالإسكندرية من كل شعوب الأرض، وأن في ألبومها صورة لزميلاتها (عددهن خمس وعشرون) وعندما تقرأ أسماءهن تجدهن يمثلن كل بلاد البحر المتوسط تقريبا، كانوا يلتزمن أثناء حصص الدراسة بالتحدث بلغة الدراسة فقط، وفي الفسحة كان الحديث خليطا من اللغات المختلفة.

هكذا كانت الإسكندرية مدينة كوزموبالتينية، يعيش فيها جنسيات شتى وطوائف متعددة، وكانت دائما مجتمع التسامح الديني والعرقي. لقد شاهدت الكاتبة صبيا اسمه فيصل، سيصبح فيما بعد ملك العراق (ويُقتل في أحداث ثورة 1958 التي أطاحت بالنظام الملكي وأعلنت الجمهورية العراقية) يلهو في طفولته على شاطئ سيدي بشر، مع صبي في عمره كان يدعي حسين صار فيما بعد ملكا على الأردن.

بالتأكيد لم تجرب إستر كتابة الرواية أو القصة، وإنما هي كاتبة تسجيلية، وقد كان من الممكن أن تصوغ كتابها أو مذكراتها في صورة روائية تمزجها بالسيرة الذاتية. ولكنها لم تفعل، وعموما فكتابها من الممكن أن يرجع إليه كتَّاب آخرون للاستفادة مما جاء فيه، حيث اختلط التجار بأهل البلد فصارت لبعض التعبيرات العربية مكانة هامة، ومن هنا ينبثق التوثيق، وتتم المقارنة اعتمادا على ملاحظات الكاتبة الذكية التي ربما يغفلها آخرون، أو تسقط من ذاكرة التاريخ. فإذا زعم أحد الرواة أن الجالية السويسرية في الإسكندرية ـ على سبيل المثال ـ كانت كبيرة أو أن تعدادها يفوق الخمسة آلاف أثناء الحرب العالمية الثانية، فإن الكاتبة من خلال معايشتها لتلك الفترة ـ على الرغم من صغر سنها ـ تؤكد أن السويسريين يعدون من الجاليات الصغيرة في هذه المدينة، فأثناء الحرب العالمية الثانية كان يعيش أكثر من ألف سويسري. “وكان لنا النادي الخاص بنا “النادي السويسري بالإسكندرية” الذي كنا نحتفل فيه بمناسبات اجتماعية عديدة”. ولكن الوضع الآن: انخفاض عدد أعضاء النادي، فلم يعد يسكن الإسكندرية سوى بضع عشرات من المواطنين السويسريين.

أيضا تسجل الكاتبة ما يلفت انتباهها، وقد لا يلفت انتباهنا، مثل ملاحظتها عن رجل في مقهى يجلس وأمامه فنجان قهوة يرتشف منه ببطءٍ وهو غارق في التفكير. إنها صورة تشكيلية تجيد الكاتبة رسمها بالقلم، قال عنها شوقي فهيم في المقدمة: “هذا المشهد الذي لا يلفت انتباهنا يراه الغربي واضحا ويرى فيه دلالات على معنى الزمن في الشرق”.

إذن يمكن قراءة الكتاب أو المذكرات، على أنها وثيقة اجتماعية أو أنثروبولوجية عن الإسكندرية (كان عدد سكان المدينة في ذلك الوقت 800 ألف نسمة، وكان متوسط دخل 75% من الشعب المصري قبل الحرب العالمية الثانية يبلغ ثلاثة جنيهات في العام للفرد) بل وثيقة ثقافية أيضا حيث كانت الحياة الثقافية بالإسكندرية تضم مجموعة عظيمة من الفنانين أصحاب الشهرة العالمية، وكان الواقع اللغوي والثقافي بالإسكندرية ـ كما تقول الكاتبة ـ عبارة عن لوحة فسيفساء من حضارات البحر المتوسط، كانت متنوعة وغنية بألوانها تماما مثل مجموعة البهارات التي تقدمها الأسواق الشرقية. وكانت المدينة مكانا مثاليا لتعلم اللغات الأجنبية في سن مبكرة، “فكنا نسمع كل يوم خليطا مختلفا من اللغات”. وكان المجتمع الثقافي العالمي بالإسكندرية يموج بمعارض الفن التشكيلي وعروض الفرق الموسيقية والمسرحية، وغالبا ما كان يتم دعوة فنانين ومشاهير وشخصيات عظيمة من أوربا لزيارة لمصر، وذلك أثناء سنوات ما قبل الحرب وبعدها.

أما عن النزهة على الكورنيش أثناء هبوب الريح وتلاطم الموج فقد كانت متعة لا تنسى بالنسبة لها كطفلة، وبالنسبة لكل الأطفال. ولأن الشمس في الإسكندرية كانت تبزغ صباح كل يوم في أفق سماء زرقاء بلا غيوم، فإنه لم يكن هناك مجال للحديث عن أحوال الجو، مثلما هو الحال في كثير من الدول الأوربية.

لقد افتقدت الكاتبة شمس مصر الساطعة والدافئة والبحر الأزرق العميق في سيدي بشر، والألوان المتعددة والجميلة لمختلف النباتات والزهور.

لقد تحدث عن تلك السنوات روائيون مصريون وأجانب منهم على سبيل المثال: إدوار الخراط، ومحمد جبريل، وإبراهيم عبد المجيد، ومصطفى نصر، ومحمد الصاوي، ولورانس داريل، وأ.م. فورستر الإنجليزيان، ومن الشعراء قسطنطين كفافيس اليوناني، وأونجاريتي الإيطالي، وغيرهم.

ولكن اختارت الكاتبة صيغة المذكرات الشخصية، لتقدم لنا طفولتها في الإسكندرية، وهي تختتم كتابها ـ ببعض الصور (أبيض وأسود) لها ولأفراد أسرتها ـ وبخبر صدور نشرة نصف سنوية عن الإسكندرية، يحررها ويراسلها ويكتب فيها معظم الأجانب الذين عاشوا في الإسكندرية تحت شعار “متناثرون ومتوحدون، مختلفون ومتوحدون”، وبين سطور هذه النشرة يعثر كلٌّ على ضالته من خطابات القراء، أو تنويه عن الاجتماعات الدولية القادمة، أو تقرير عن اجتماعات سابقة، أو مناقشة أحد الكتب، أو أخبار عن مشاركين جدد، أو صور قديمة عن الإسكندرية، أو ذكريات موجزة لأحد الأعضاء، فضلا عن قصائد شعر عن عروس البحر المتوسط، بعضها مكتوب باللغة العربية.

“لقد صارت الإسكندرية كلمة سحرية تجمع الناس من شتى بقاع الأرض”، بهذه العبارة تُنهي إستر تسيمرلي ـ هارتمان، كتابها أو مذكراتها عن مدينتها الحبيبة، الإسكندرية.

أحمد فضل شبلول ـ الإسكندرية